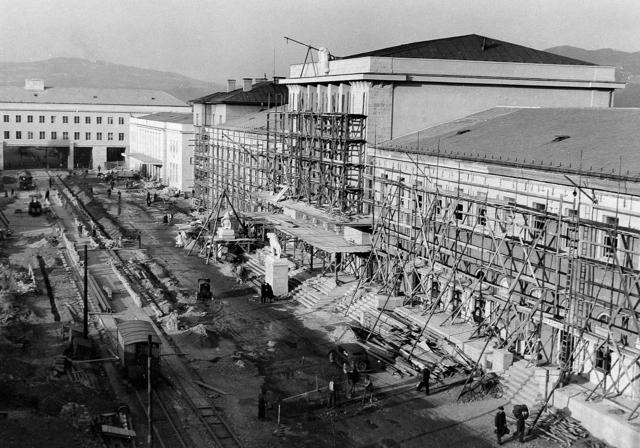

Archiv der Stadt Linz

Damals 1930er: Arbeiterinnen in der Spinnerei

Die Kleinmünchner Tuchfabrik beschäftigte bereits bei Inbetriebnahme Anfang der 1830er Jahre zwischen 150 und 200 Personen, nach einigen Auf- und Abschwüngen wurde Anfang der 1950er Jahre mit knapp 350 Personen der Höchststand erreicht. Wie in den meisten Fabriken wurden für unqualifizierte Tätigkeiten, die zudem meist im Akkord ausgeübt wurden, mehrheitlich Frauen als billigere Arbeitskräfte eingesetzt. Ein historisches Bild aus dem Archiv der Stadt Linz.