Meine Stadt Salzburg

Krypta: ein Ort für die Ewigkeit unter dem Dom

- Die Anbetungskapelle in der Krypta des Salzburger Doms. Die Rückwand aus Naturstein-Mosaik wurde von Bildauer Karl Knappe aus München gestaltet, darauf sind zwei goldene Strahlen und die Ostermorgensonne zur Auferstehung Jesus Christus zu sehen. Das romanische Kreuz wurde in Seekirchen gefertigt.

- Foto: Dommuseum Salzburg/J. Kral

- hochgeladen von Daniel Schrofner

Erst seit knapp 66 Jahren besteht die Domkrypta in ihrer heutigen Form - seit der Wiedereröffnung des Salzburger Doms im Jahr 1959. Die Krypta ist der Ort der Begräbnisstätten der verstorbenen Salzburger (Fürst-)Erzbischöfe. Außerdem findet sich in der Unterkirche eine Anbetungskapelle und Christian Boltanskis Installation „Vanitas“ in der Chorkrypta.

SALZBURG. MeinBezirk hat sich anlässlich unseres Themen-Schwerpunktes „Mein Österreich - Unsere Stadt Salzburg“ die Krypta des Salzburger Doms genauer angeschaut. In der Nacht vom 4. auf den 5. April 1167 wurde der damalige Salzburger Dom durch einen Brand komplett zerstört. Gefolgsleute von Kaiser Friedrich Barbarossa haben dem Vernehmen nach die ganze Stadt Salzburg in Schutt und Asche gelegt, aus Rache dafür, dass sich die Erzbischöfe immer auf die Seite des Papstes geschlagen haben. Die Krypta wurde bei der Neuerrichtung des Doms im Jahr 1181 geschaffen. 1598 kam es dann zum großen Brand des romanischen Doms und in den Jahren darauf zum radikalen und vollständigen Abbruch des Doms. 1614 folgte die Grundsteinlegung des Neubaus, der rein auf Repräsentation ausgerichtet war, und 14 Jahre später wurde der Dom von Fürsterzbischof Paris von Lodron konsekriert.

- Die Gruft der barocken Erzbischöfe - ein Dekagon. Ein sehr würdiger Ort als Bestattungsstätte.

- Foto: Schrofner

- hochgeladen von Daniel Schrofner

Eine begehbare Krypta wurde geschaffen

So die kurze Entstehungsgeschichte des Salzburger Doms. Mehr als 300 Jahre später, nachdem eine Fliegerbombe 1944 die Kuppel des barocken Doms zum Einsturz gebracht hat, Trümmer den Fußboden durchschlagen und die darunter in der Bischofsgruft befindlichen Zinssärge beschädigt haben, fand man bei den Aufräumarbeiten Fundamente und Mauerreste der Vorgängerbauten des Doms und entschloss sich, eine Betondecke einzuziehen und damit eine begehbare Krypta zu schaffen. Sie wurde behutsam in das Mauerwerk des romanischen Doms eingefügt.

- Vorraum der Krypta - bezogen auf das ursprgl. Konzept: Über den ehemaligen Abgang auf der Südseite gelangte man in diesen Vorraum, in den bis 2000 die Anbetungskapelle (Eingang im Bild) eingebaut wurde. Dabei wurde der Abgang auf die Nordseite verlegt.

- Foto: Dommuseum Salzburg/J. Kral

- hochgeladen von Daniel Schrofner

Eine würdige Bestattungsstätte

Der Hauptzweck der Krypta besteht darin, Ort für die Begräbnisstätten der verstorbenen barocken Salzburger Erzbischöfe, wie Fürsterzbischof Marcus Sitticus von Hohenems, der den Grundstein für den Dom legte, zu sein. Seit 1619 sind mit wenigen Ausnahmen alle verstorbenen Salzburger (Fürst-) Erzbischöfe in der Krypta beziehungsweise in den davor vorhanden gewesenen Grüften bestattet worden. Die Krypta, die in verschiedenen Räumen unterteilt ist, ist ein Brunnen der Vergangenheit für die ganze Geschichte Salzburgs, in der Unterkirche des Salzburger Doms greifen Alt und Neu ineinander. In den 1990er-Jahren wurde der Stiegenabgang in die Unterkirche an den jetzigen Ort im Dom, vor dem Altar stehend auf der linken Seite, verlegt. Es ergab sich dadurch in der Zeit von Erzbischof Eder die Möglichkeit, eine sogenannte „Anbetungskapelle“ zu schaffen. Die Krypta ist ein Ort für die Ewigkeit, in der auch noch die zukünftigen Erzbischöfe von Salzburg bestattet werden.

- Die Gruft der barocken Erzbischöfe - ein Dekagon. Ein sehr würdiger Ort als Bestattungsstätte.

- Foto: Schrofner

- hochgeladen von Daniel Schrofner

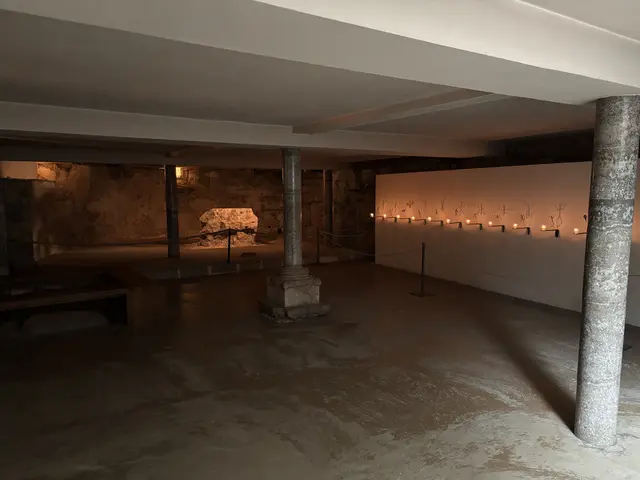

Geschichte der Chorkrypta mit dem Kunstprojekt

Bei den archäologischen Ausgrabungen am Residenzplatz von 1956 bis 58 wurde auch die Chorkrypta des spätromanischen Doms freigelegt. Sie war jahrzehntelang zugeschüttet gewesen. Doch danach geriet sie in Vergessenheit, und erst 2009 wurden die beiden Krypten mit einem Verbindungsgang durch das Außenfundament des barocken Doms zusammengeschlossen. Im selben Jahr wurde sie mit dem Kunstprojekt „Vanitas“ von Christian Boltanski zu einem öffentlichen Raum, den man nun auch besuchen kann. Die Installation besteht aus zwei Teilen, einem visuellen und einem akustischen, und ist ein moderner Totentanz.

- Die Chorkrypta mit der Kunstinstallation „Vanitas“ von Christian Boltanski. Bei den Domgrabungen (1956–1958) wurde sie erstmalig freigelegt, aber erst anlässlich des Kunstprojekts zu einem öffentlichen Raum gemacht.

- Foto: Schrofner

- hochgeladen von Daniel Schrofner

„Die Zeit hören und spüren kann“

An einer Wand im Raum befestigte der Künstler zwölf skizzenhafte, feingliedrige Figuren aus Metallblech, die von Kerzen angeleuchtet werden. Im flackernden Licht werfen sie Schatten an die Wand, während in der Apsis die Projektion eines schemenhaften Todesengels langsam seine Kreise zieht. Dazu ertönt im Raum die beständige Wiederholung einer automatischen Zeitansage.

„Ich möchte, dass man hier die Zeit hören und spüren kann“,

sagt Boltanski über sein Werk. Er betont auch, dass die Menschen viel tun können, aber gegen die Zeit können sie nicht kämpfen.

Mehr News aus Salzburg

<< HIER >> finden Sie weitere Berichte aus der Stadt Salzburg

<< HIER >> kommen Sie zu weiteren Artikeln von Daniel Schrofner

Aktuelle Nachrichten aus Salzburg auf

Aktuelle Nachrichten aus Salzburg auf

Du möchtest kommentieren?

Du möchtest zur Diskussion beitragen? Melde Dich an, um Kommentare zu verfassen.