Anatomie, Berge und Judentum

Außergewöhnliche Friedhöfe in der Steiermark

Der Gang zum Friedhof an Allerheiligen und Allerseelen ist Tradition, um die lieben Verstorbenen zu ehren. In der Steiermark gibt es aber auch eine Vielzahl an "außergewöhnlichen" Ruhestätten, die den Tod auf eine andere Art und Weise beleuchten.

STEIERMARK. Der Umgang mit dem Tod ist hierzulande ambivalent. Furcht und Faszination liegen nah beieinander. Es gibt Orte, die die letzte Ruhe mit besonderer Geschichte umgeben, Friedhöfe, die "aus der Reihe tanzen".

In den stillen Winkeln dieser Orte trifft der Mensch auf das Unaussprechliche, auf Erinnerungen an Leben, die aus dem Gedächtnis vieler verschwunden, jedoch nicht vergessen sind. Diese Friedhöfe zeugen von menschlichem Schicksal, Würde und einer Erinnerungskultur, die sich ihrer dunkleren, aber faszinierenden Facetten bewusst ist.

Über den Tod hinaus

In Tobelbad, Bezirk Graz-Umgebung, befindet sich der "Anatomische Totenhain für die Medizinische Universität Graz" für Körperspenderinnen und -spender, die sich der Meduni aktiv zu Lebzeiten zur Verfügung gestellt haben. Es ist dies der einzige Friedhof dieser Art in der Steiermark, und das bereits seit 1970. Wer sich für diese Art der Bestattung entscheidet, hilft über den Tod hinaus den Lebenden, denn die Körper beziehungsweise Körperteile und Organe dienen der anatomischen Weiterbildung, den Ausbildungen von Ärztinnen und Ärzten und dem Fortschritt der Wissenschaft und Forschung.

- Der "Friedhof der Anatomie" in Tobelbad ist für Körperspenderinnen und -spender, die ihren Körper der Medizin zur Verfügung stellen.

- Foto: Edith Ertl

- hochgeladen von Nina Schemmerl

Ob aus der Entscheidung heraus, der Medizin der Zukunft behilflich zu sein, weil man niemanden hat, der sich um ein Grab kümmern könnte, oder einfach, um den Hinterbliebenen die Bestattungskosten ersparen zu wollen – Gründe für den Anatomischen Totenhain gibt es viele. Nachdem der Leichnam der Forschung zur Verfügung stand, wird er eingeäschert und in Tobelbad bestattet. Weiße Marmortafeln erinnern an die Verstorbenen, sodass die Hinterbliebenen auch einen Ort der Trauer haben können. Einmal jährlich organisieren Studierenden eine Gedenk- und Dankesfeier für die Körperspenderinnen bzw. -spender und deren Angehörige.

Mit Blick auf die Berge

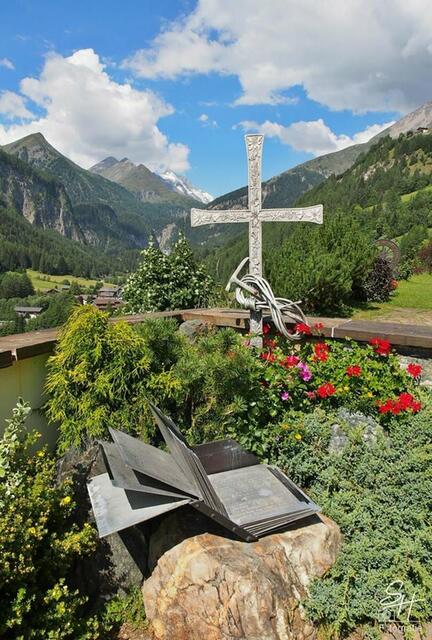

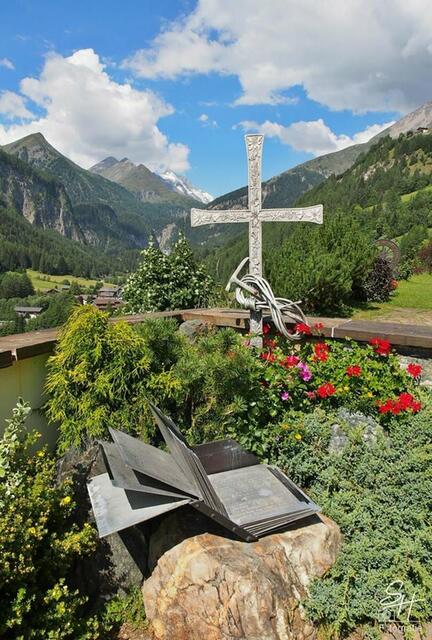

In Admont gibt es einen kleinen, man möchte schon fast sagen: unscheinbaren, Friedhof mit einer außergewöhnlichen Geschichte: den "Bergsteigerfriedhof". Wer hier begraben liegt, hat sein Leben den Bergen gewidmet – es ist die letzte Ruhestätte für all jene, die bei Wanderungen, Berg- und Klettertouren in den Gesäusebergen ums Leben gekommen sind. Der Friedhof selbst ist so ausgerichtet, dass es eine "Linie" zum Großen Ödstein, der Pionierregion des Alpinismus, wie man sagt, gibt.

- Der "Bergsteigerfriedhof" in Admont ist österreichweit einzigartig.

- Foto: Sonja Hochfellner

- hochgeladen von Nina Schemmerl

Auf Tafeln ist mitunter zu lesen, wie die Bergsteigerinnen und -steiger ums Leben kamen. Eine seit Beginn des 19. Jahrhunderts geführte Liste dokumentiert hunderte Verunglückte in den Bergen. Auch Bergsteigerinnen und -steiger, die an anderen Orten beigesetzt wurden, jedoch eine besondere Verbindung zum Gesäuse hatten, werden durch Gedenktafeln geehrt. Ebenso haben einige Bergretterinnen und -retter, die ihr Leben für die Sicherheit anderer riskierten, hier ihre Ruhestätte gefunden. Das Ensemble aus zahlreichen, individuell gestalteten Grabsteinen steht unter Denkmalschutz und bietet darüber hinaus verunglückten Touristinnen und Touristen eine würdevolle Ruhestätte inmitten der Bergwelt.

Leichnam muss "ausweichen"

Der jüdische Friedhof in Graz ist aus mehreren Gründen erwähnenswert. Einer davon soll hier erklärt werden: Die erste urkundliche Erwähnung eines Juden in der Landeshauptstadt geht auf das Jahr 1302 zurück (obwohl man davon ausgeht, dass es bereits Mitte des 12. Jahrhunderts Zuzug von Jüdinnen und Juden gab), der älteste jüdische Grabstein trägt das Jahr 1304. Das bedeutet, dass der Gemeinde eine Gemeinschaft zugesprochen wurde – doch das wird sich, wie in vielen anderen Orten, im Laufe der Geschichte immer wieder ändern. 1439 zum Beispiel gab es bereits eine sogenannte Judensperre, also ein Verbot, dass sich Jüdinnen und Juden ansiedeln konnten, 1849 kam es zur Gleichstellung aller Staatsbürgerinnen und -bürger, unabhängig vom religiösen Hintergrund. Zumindest für zwei Jahre. Ab Dezember 1851 wurde dies außer Kraft gesetzt.

- Nach jüdischem Glauben muss ein Leichnam rasch beerdigt werden.

- Foto: Christa Posch

- hochgeladen von Nina Schemmerl

Nichtsdestoweniger gründete sich 1863 die Israelitische Korporation, ein Zusammenschluss in Graz lebender Jüdinnen und Juden, und Mitbegründer Leopold Ritter erwarb nach einem offiziellen und genehmigten Antrag Friedhofsgrundstücke im Namen der Korporation in Wetzelsdorf. Nun kommt die Besonderheit ins Spiel: Ein eigener Friedhof war und ist für die Gemeinde wichtig, denn nach jüdischem Glauben müssen Verstorbene rasch begraben werden, wenn es geht, sogar noch binnen 24 Stunden. Wenn es nun keine Grabstätte gab, muss man sozusagen ausweichen. Im Fall der Jüdinnen und Juden in der Steiermark wurden deshalb die Leichname in andere Bundesländer oder etwa nach Ungarn transportiert. Ein auch logistischer Aufwand, wenn die Möglichkeiten für Mobilität der Vergangenheit berücksichtigt werden.

Friedhof als Lost Place

Lost Places, sinngemäß "verlorene Orte", faszinieren. Es sind Plätze, die von Geschichte erzählen, die "einfach zurückgelassen" wurde. Einen solchen Lost Place gibt es auch als Friedhof, nämlich den alten aufgelassenen Friedhof Bad Schwanberg, Bezirk Deutschlandsberg. Der Friedhof wird heute als historisches Denkmal gepflegt und ist ein beliebter Ort für Besucherinnen und Besucher, die sich für die Geschichte der Region interessieren. Durch die alten Gräber vermittelt er einen Einblick in die Bestattungsrituale und die religiöse Kultur früherer Generationen.

- Der alte und aufgelassene Friedhof in Bad Schwanberg ist heute ein "Last Place". Die alten Grabsteine und Denkmäler erzählen Geschichte.

- Foto: Simon Michl

- hochgeladen von Nina Schemmerl

Diese einst zentrale Begräbnisstätte enthält noch Grabsteine und Denkmäler. Unter anderem das eines berühmten Mannes: Samuel Leopold Schenk, der Großvater des Schauspielers Otto Schenk. Schenk war Embryologe, er unternahm den ersten Versuch einer In-vitro-Fertilisation. Mit dieser Methode zur künstlichen Befruchtung, die er an Kaninchen und Meerschweinchen ausprobierte, gelang ihm der Grundstein für die moderne Embryologie, auch wenn seine Versuche nicht erfolgreich waren.

Passend dazu:

Auch interessant:

MeinBezirk auf

MeinBezirk auf MeinBezirk als

MeinBezirk als

Du möchtest kommentieren?

Du möchtest zur Diskussion beitragen? Melde Dich an, um Kommentare zu verfassen.